TELDAP Collections

| 松山煙草工場の歴史建築 |

|

日本統治時代と国民党政府時代初期における珍蔵史料のデジタル化企画

昭和12年(1937)に、台湾総督府専売局は台北松山地区で「台湾総督府専売局松山煙草工場」を建設し、今となれば残り数少ない1930年代の台湾産業建築物になります。松山煙草工場は台湾タバコ専売発展の歴史的建築物でありながら、台北市の都会発展史とも深く関係を持っています。

台湾のタバコ専売制度は日本統治時代初期の明治38年(1905)に開始され、当時の台湾総督府が財源不足のために実施された経済制度にあたります。専売制度実施後、タバコの植栽から加工、販売権など全て政府が把握していました。また、生産及び加工は台北煙草工場のみが担当していましたが、紙巻タバコの需要が向上する中、昭和12年(1937)に専売局は台北の松山で「台湾総督府専売局松山煙草工場」を建設しました。当時の日本内閣は官員を欧米へ2年間派遣して、最終的に日本と西洋の建築特徴を合体した建物を設計し、「工業村」の概念を用いました。その結果として松山煙草工場は台湾初の現代化専門紙巻タバコ工場となりました。

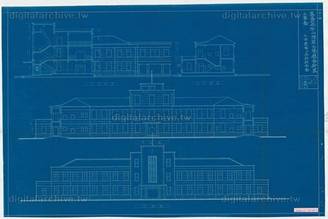

上図:専売局松山煙草工場庁舎の新築工事図(正面建築図及び各部断面図) 下図:専売局松山煙草工場試験室のガス配管図

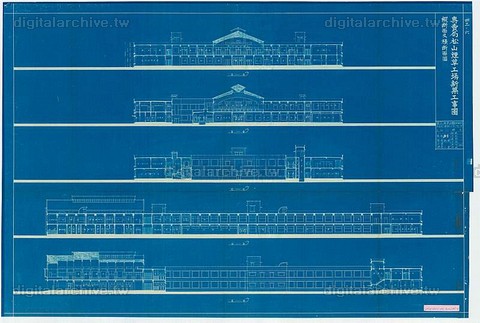

上図:専売局松山煙草工場の新築工事図(縦断面及び横断面図) 下図:専売局松山煙草工場の新築工事図(一階天井板及びレリーフ)

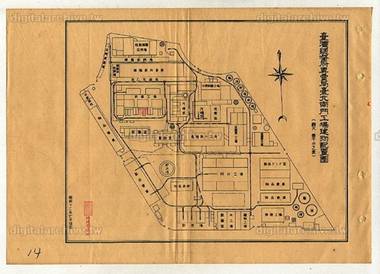

当工場建築は3つの中庭があります。第2と第3の中庭の間にはバロック式ガーデンと噴水の配置が設けられています。建物自体は1930年代折衷主義の様式を用いています。日本統治時代に造られた第2の扉の両側には防壁や塹壕があり、戦争時代の防御施設が当時のまま姿を残しています。事務庁舎の建築様式は日本現代主義初期の建物で、水平視線を強調し、簡潔且つ優雅に造られています。タイルやガラス、銅釘などは60年前の建材であり、特に弧状タイルの端のつくりが巧緻で、当時日本分離派建築の代表作にもなれるほどの傑作であります。事務庁舎の構造は非常に頑丈で、当時の工場建物の模範とも呼ばれ、今では残り数少ない1930年代の台湾産業建築物となります。敷地内は製作所や事務庁舎のほかに、多様式の庭園や娯楽施設を始め、消防・観賞両用の蓮花池などもあります。松山煙草工場は生産の機関でありながら、娯楽の機能も所持しています。

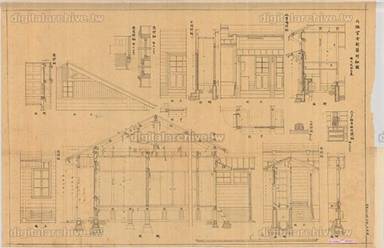

上図:丙種官舎の新築詳細図 下図:専売局松山煙草工場材料倉庫の新築工事図

民国87年(1998)に、都市計画や民営化、国外タバコとの競争などの原因で生産が停止しました。民国90年(2001)に台北市政府は松山煙草工場を第99号市定史跡に指定し、そして翌年行政院が台北巨蛋体育場(台北ドーム)の建設予定地だと認可しました。松山煙草工場は台湾のタバコ専売発展の歴史的建築物だけではなく、台北市の都市発展史とも深く関わりがあります。

タバコ植栽分布図

台湾総督府専売局台北南門工場の建物配置図

三等「條絲煙」のパッケージデザイン

一等「赤厚煙」のパッケージ

アルコールとタバコ商品の宣伝図

台南支局管内アルコールとタバコ組合の贈答品広告

アルコール類ラベル 五加皮酒

アルコール類ラベル もち米酒

台湾版タバコパッケージ模様 白菊

台湾版タバコパッケージ模様 玉蘭

アルコール類ラベル 芳醇保健島産清酒:万寿

アルコール類ラベル 金印糖蜜酒

|

visits (since January 2011)

visits (since January 2011)